病院で受ける画像検査と言えばレントゲンやCT、MRIなどがありますが一般の方はそれぞれの違いとか使い分けってよくわからないのではないかと思います。

なにするかよくわからないけど先生から言われて検査きました~という方がほとんどだと思いますし、それが当然だと思います。

今回はこのレントゲン、CT、MRIの違いについて私の放射線技師としての経験からできるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。

最初にそれぞれの検査の特徴を簡単にまとめます。

| レントゲン | CT | MRI | |

|---|---|---|---|

| 使用しているモノ | X線 | X線 | 磁石と電磁波 |

| 被ばく | あり(少ない) | あり(比較的多い) | 全くない |

| 検査時間 | 数分(枚数による) | 数分~長くて10分 | 10~40分 |

| 見え方 | 平面 | 輪切り (データ処理で任意断面) | 任意断面 |

| 使い分け | スクリーニング | 精密検査 | |

| 広範囲撮影 小さい病変も見える | 局所評価 脳・整形領域が得意 | ||

以下でさらに掘り下げて解説していきます。

撮影に使用しているモノの違い

まずはレントゲン、CT、MRIを撮影するために使われているモノの違いについて解説します。

レントゲンで使用しているモノ

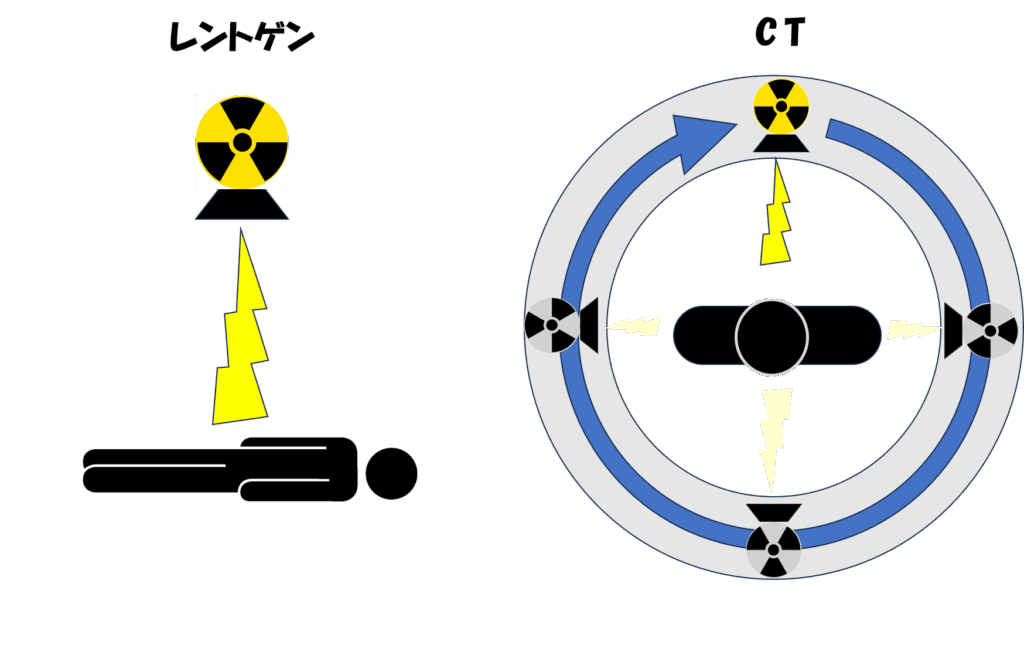

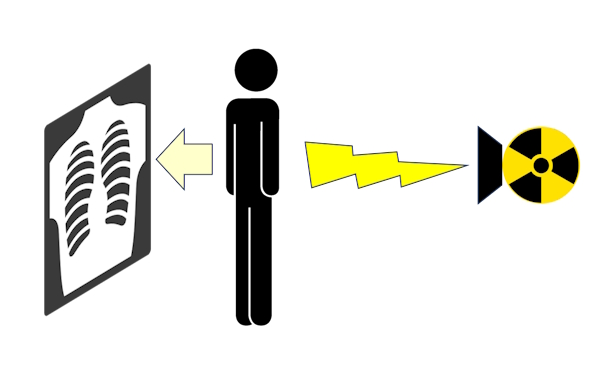

レントゲンで使用しているのはX線です。

X線とは放射線の一種です。つまり被ばくをします。

しかしかなり少量の被ばくなので健康被害については心配しなくても大丈夫です。

より詳しく知りたい方はこちらの記事も参照ください。

CTで使用しているモノ

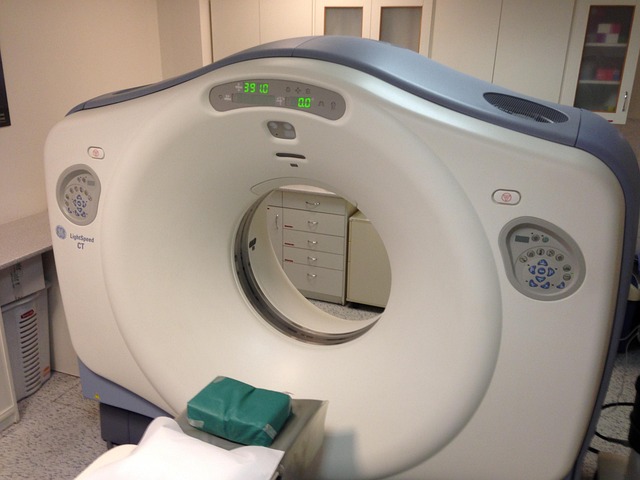

CTで使用しているのはX線です。

使用しているモノはレントゲンもCTも同じX線ですが、CTはレントゲンよりも多くのX線を使っています。

CTを撮影するときドーナツ状の装置に入りますが、あの中にレントゲンの装置と似たものが入っていてそれがグルグル回りながら多方向から撮影をしています。

そのためCTではレントゲンよりも多く被ばくはしますが、それでも健康被害が出るほどではないので心配なしです。

MRIで使用しているモノ

MRIで使用しているのは磁石と電磁波です。

MRI検査を受けるときに大きな筒状の装置に入りますが、あの筒には超強力な磁石が入っています。

そのため検査室内には磁石にくっついてしまう金属の持ち込みはできません。

また撮影中には電磁波が体に当たっておりそのために体が暖かくなることがあります(電子レンジみたいなもの)。

MRIで使われる電磁波は普段聞いているラジオと同じレベルの電磁波なので、健康被害は心配ありません。

そしてMRIはX線を使わないので被ばくもありません。

見え方、見えるモノ、見えないモノの違い

レントゲン

レントゲンでは全ての人体の構造物(筋肉、骨、臓器など)が重なりあった写真になっています。

人体という立体構造が一枚の写真に影絵として写されていることを想像していただければイメージできるかとおもいます。

レントゲンでよく見えるのは骨、空気など。筋肉や臓器、血管はうっすら見えます。脳は見えません。

レントゲンで十分診断できることもあれば、重なり合って写っているがゆえにここに写っているのは病気?それともただの骨…血管…?という感じでわかりにくいことも多々あるわけです。

そんなときに活躍するのがCTやMRIです。

CT

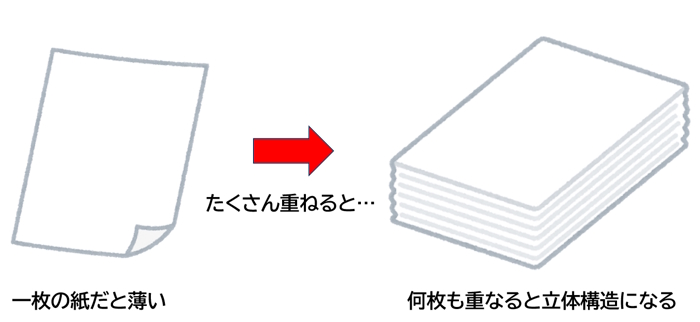

人体の輪切り写真が撮れます。

レントゲンと違い、輪切りの写真が得られるので構造物の重なりなどはなく情報量は多くなります。

薄い輪切り写真を積み重ねることで縦切りなど自由な断面も見ることができます。

一枚のCT画像を一枚の紙で例えると、薄い紙でもたくさん重ねれば厚みが出ますよね。

それと同じでCT画像もたくさん重ねることで立体的なデータを作れます。

そのデータを使えば体の輪切りだけではなく縦切りなどいろいろな方向から観察できるようになります。

またCT画像は基本的に人体の構造物はだいたいなんでも見えますし、細かいものを見るのも得意です。

細かいものをみるのであればCTが一番で、例えば肺の小さな腫瘍はCTでしか見つけられないものもあります。

MRI

人体のあらゆる断面を撮影できますが、基本は輪切りが多いです。

肺(空気)以外の人体の構造物はほぼなんでも見えます。

特に人体の柔らかいもの、例えば脳や筋肉などはCTやレントゲンよりも得意です。

そのため脳外科や整形外科ではCTはなくてもMRIはあったりします。

またMRIは一つの検査の中で何種類もの画像を撮って、その画像を組み合わせて診断をしています。

1種類の画像を撮影するのは数分で終わるのですが、何種類も撮る必要があるため結果として検査時間は数十分かかってしまうのです。

使い分けによる違い

次に症例ごとにどのように検査を使い分けるのか解説していきます。例外もありますが、一般的な例をいくつか解説します。

肺の病気

肺炎や気胸など肺の病気を見たいときはまずレントゲンを撮るでしょう。

レントゲンは被ばくが少なく検査時間も短くて簡単に検査できるからです。

レントゲンで診断が付けばそこで検査は終了ですが、レントゲンではっきりしない、またはより詳しく評価したいときはCTが追加されます。

肺の病気でMRIの出番はあまりありません。少なくとも肺炎や気胸では出番はないです。

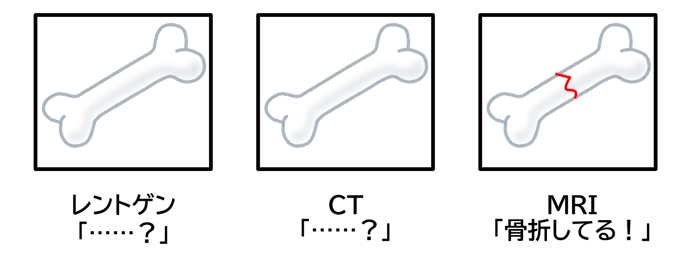

骨折

まずは被ばくが少なく簡単に検査可能なレントゲンを撮ります。

より詳しい状況を確認したい場合はCTを撮ることもあるでしょう。

CTを撮ることでより立体的な骨折の状況を把握できます(くどいですがレントゲンは重なり合った影絵のため立体把握が難しい)。

レントゲンでもCTでもわからないけど骨折しているように思えてならない場合にMRIを撮ることもあります。

骨のズレがない骨折の場合、レントゲンやCTでわからないことがありますが、MRIの画像で発見できることもあるのです。

また脊椎骨折の場合は脊椎だけでなく脊髄(神経)がどのような状態になっているかも知りたいため、MRIを撮ることもあるでしょう(CTでは脊髄はわかりにくいため)。

腫瘍

レントゲンは肺がん検診など、腫瘍があるかないかわからない状態でざっくり探す場合に使われることがあります。

すでに腫瘍があるとわかっている場合、レントゲンの出番は少なくCTやMRIがよく使われます。

腫瘍があるのがわかっているけど良性なのか悪性なのかわからない場合、造影剤という薬を使ったCTやMRIが行われます。

悪性腫瘍(がん)があるとわかった場合、がんが全身に転移していないか検査することがありこの場合はCTが使われます。

CTは広い範囲を撮影するのが得意だからです。

逆にMRIは広い範囲が苦手ですが、局所を詳しく見る検査は得意です。

広い範囲をCTで撮影し、新たに見つかった腫瘍が何なのかより詳しく検査したいときにMRIが使われたりします。

がんと言ってもいろいろな種類があり、このがんはCTが見やすいけどこっちのがんはMRIの方が見やすいということもあります。

対象疾患に合わせてCTとMRIを使い分けています。

脳卒中

脳卒中とは、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞を総称した呼び名です。

レントゲンで脳は見えないため脳卒中の検査では使われません。CTかMRIの検査が行われます。

脳出血やくも膜下出血などの出血を見たいときは撮影が数分で終わるCTが第一選択となることが多いです(MRIは数十分かかる)。

脳自体はCTよりもMRIのほうがよく見えますが、出血があるかないかだけ早く確認したいときはCTでも十分可能です。

しかし少量の出血しかない場合、CTでは診断が難しくMRIが撮られることもあります。

また脳梗塞が疑われる場合はMRIが第一選択となることが多いです。

CTでも脳梗塞がわからないことはないのですが、画像上の微妙な変化を読み取って診断する必要がありMRIよりも難しいので、確実にわかるMRIを撮ることが多いです。

最後に

レントゲン、CT、MRIの違いや使い分け、なんとなくわかったでしょうか?

今回は私の放射線技師の経験からそれぞれの違いや使い分けを解説しました。

使い分けに関してはあくまで一例であって、病院によって使われ方は違ってきます。

またはその時々の状況(緊急度、閉所恐怖症、禁忌薬剤、体内金属)によっても使われ方は異なってきます。

ですので実際に病院で検査を受けたとき、この記事に書かれていることと違うような気がする…ということもあるかもしれません。

ですが検査はケースバイケースで毎回同じとは限らないのでそれが普通です。

そして当記事ではわかりやすさを優先したため、細かいところはかなり端折っていますのでそこはご理解ください。

実際に検査を受けて疑問に思ったら、主治医や検査担当の放射線技師に質問してみることをオススメします。